Sign up for our newsletter

Sign up today to stay in the loop about the hottest deals, coolest new products, and exclusive sales.

Wahnapitae, ON P0M 3C0

Phone: 705-694-0065

Fax: 705-694-1594

Toll Free: 1-877-224-2323

Email: info@ibeadcanada.com

Mon-Sat: 10am - 6pm

Sun: 11am-5pm

Mon-Sat: 10am - 6pm

Sun: 11pm-5pm

Free Shipping on Most Orders Over $150* – Learn More >

Beaded Rosettes

Beaded Rosettes

Bells

Bells

Cabochons

Cabochons

Dolls & Acc.

Dolls & Acc.

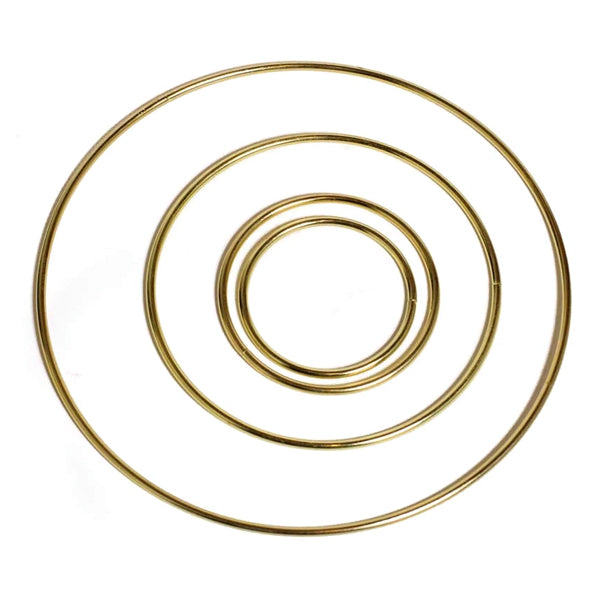

Dream Catcher Rings

Dream Catcher Rings

Drum Making

Drum Making

Flat Back Stones

Flat Back Stones

Jingle Cones

Jingle Cones

Mirrors

Mirrors

Pipe Stems

Pipe Stems

Rhinestone Banding

Rhinestone Banding

Sequins

Sequins

Sew On Stones

Sew On Stones

Beading Foundation

Beading Foundation

Crepe Soles

Crepe Soles

Elastic Cord

Elastic Cord

Fabric

Fabric

Fringe

Fringe

Ribbon

Ribbon

Trim

Trim

Bails

Bails

Bolo Tie Acc.

Bolo Tie Acc.

Bookmarks

Bookmarks

Brooch & Bar Pins

Brooch & Bar Pins

Buckles

Buckles

Buttons

Buttons

Caps & Cones

Caps & Cones

Chain Extenders

Chain Extenders

Clasps

Clasps

Crimps & Ends

Crimps & Ends

Conchos

Conchos

Connectors

Connectors

Earring Components

Earring Components

Eyelets & Snaps

Eyelets & Snaps

Findings Sets

Findings Sets

Garment Studs

Garment Studs

Hair Accessories

Hair Accessories

Head & Eye Pins

Head & Eye Pins

Jewelry Parts

Jewelry Parts

Jump & Split Rings

Jump & Split Rings

Key Chain Parts

Key Chain Parts

Mobile Phone Acc.

Mobile Phone Acc.

Safety Pins

Safety Pins

Wire Guards

Wire Guards

Plumes

Plumes

Fourrures

Fourrures

Cuir et cuir brut

Cuir et cuir brut

Cord

Cord

Chain

Chain

Leather & Suede Lace

Leather & Suede Lace

Sinew

Sinew

Thread

Thread

Jewelry Wire

Jewelry Wire

Memory Wire

Memory Wire

Shaping Wire

Shaping Wire

Bead & Craft Kits

Bead & Craft Kits

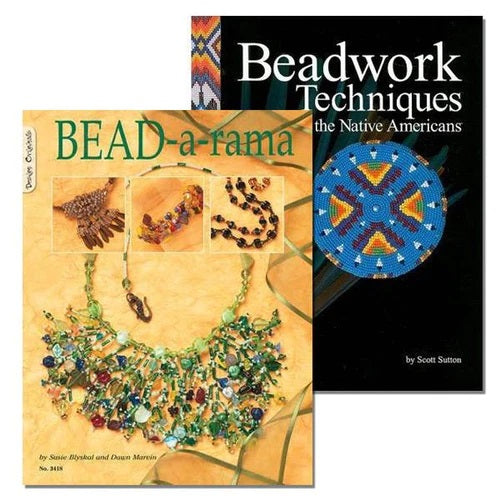

Books

Books

Patterns

Patterns

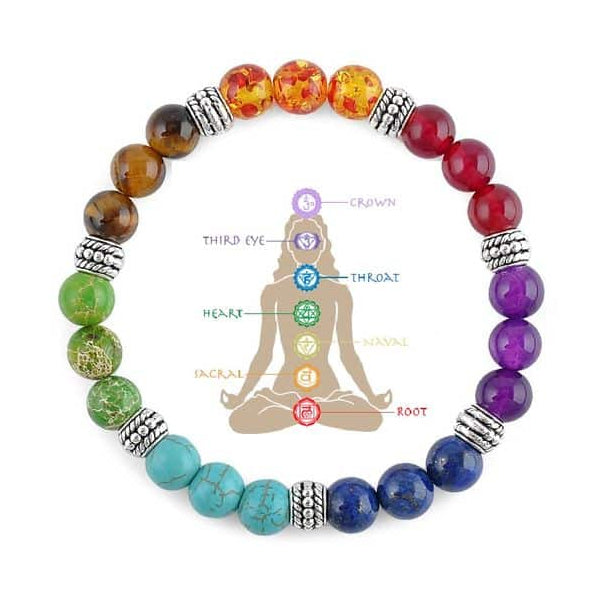

Chakra

Chakra

Healing Stones

Healing Stones

Incense & Holders

Incense & Holders

Mala Beads & Acc.

Mala Beads & Acc.

Oils & Burners

Oils & Burners

Rocks & Minerals

Rocks & Minerals

Smudging

Smudging

La rare sphère parfaite de perles naturelles, brillantes comme de la soie et rondes comme la pleine lune, a été pendant de nombreux siècles un bien précieux et un signe de richesse. La douce coloration crémeuse flattait les tons de peau de nombreux porteurs, et leur création dans l'environnement scellé d'une coquille d'huître était tout simplement magique (les anciens Grecs croyaient que les perles se formaient à la suite de la foudre frappant la mer). De Cléopâtre , Elizabeth I à Elizabeth Taylor , des dames de premier plan, et de nombreux messieurs aussi, ont apprécié la valeur et la beauté de ces joyaux naturels. L'empereur Jules César , aurait été un tel dévot de la perle qu'il aurait été partiellement poussé à envahir l'Angleterre en raison de son désir de perles britanniques. Il a également adopté un décret déclarant que seuls les aristocrates seraient autorisés à porter des perles dans les limites de Rome. Pour ceux qui pouvaient se le permettre, les perles étaient portées comme des étalages remarquables de richesse, de bon goût et de sophistication. Les perles naturelles n'éblouissent pas l'œil comme les pierres précieuses taillées peuvent le faire, mais elles s'appuient plutôt sur la perfection de la forme ou la taille inhabituelle pour parler de leur rareté et de leur coût.

Comme pour de nombreux produits naturels rares et coûteux, dès les temps les plus reculés, une alternative moins chère et plus facilement disponible à la perle a été recherchée afin que ceux qui ne pouvaient pas se permettre la vraie chose puissent acheter un sosie convaincant. Dans la Rome antique, les perles de verre étaient recouvertes d'argent puis recouvertes à nouveau de verre dans le but de reproduire l'éclat des perles. De petites boules d'argile recouvertes de poudre de mica puis cuites au four ont été une autre première tentative pour créer l'apparence de perles naturelles. Au XIIIe siècle, les Chinois ont appris qu'ils pouvaient cultiver des perles en coquille, mais ce sont les «perles» artificielles pouvant être produites en masse qui ont eu le plus d'impact sur le goût à la mode pour le port de perles car leur faible coût a rendu à la disposition d'un vaste marché. Initialement, l'échelle de production était limitée aux ateliers de Murano, mais au 19e siècle, Paris et Rome étaient les deux centres d'une industrie de fabrication de perles qui s'adonnait furieusement aux modes chargées de perles de l'époque. Une jeune bourgeoise pouvait se permettre d'habiller sa dentelle de perles romaines, et la riche épouse d'un propriétaire terrien portait des perles parisiennes dans le cadre de sa toilette de jour, réservant ses plus belles perles naturelles pour les soirées.

Deux formes de fausses perles ont été fabriquées en Italie, la plus ancienne, produite au moins au XIIIe siècle et issue des ingénieux ateliers de verre de Venise, était une imitation de perles de verre. Certaines de ces perles étaient apparemment fabriquées à partir d'un mélange intrigant de poudre de verre, de bave d'escargot et de blanc d'œuf. Ce mélange a été pressé en forme et un trou a été inséré dans le cordon avant que le mélange ne durcisse. En 1440, une publication révèle le secret de la fabrication de perles à partir de coquillages et d'écailles de poisson. Les marchands de perles vénitiens se sont sentis tellement menacés par le commerce des fausses perles qu'ils ont rendu illégale leur production et la violation a été punie par la perte de la main droite du fabricant et un exil forcé de dix ans. La guilde des verriers vénitiens a été tout aussi dure dans ses décisions pour protéger ses propres intérêts !

La deuxième forme de perles d'imitation originaire d'Italie était connue sous le nom de perles romaines (plus tard, ce terme était parfois également appliqué aux perles d'imitation en verre soufflé). Ceux-ci étaient formés d'albâtre enduit d'une essence extraite d'écailles de poisson.

Une carte de visite pour Antonio Lacchini des années 1900 invitant à voir le processus de fabrication des perles (Source eBay)

Cet extrait de la London Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences, Etc. , cite un ouvrage de fiction intitulé Tales of the Moor (publié en 1828), de l'écrivain Amelia Gillespie Smyth . Un des personnages du conte raconte une visite à la ville de Rome :

« J'avais eu l'intention de consacrer la soirée, dont une grande partie me restait devant moi, à une promenade hors les murs, dans la seule Campagna, qui seule manquait à compléter mon panorama mental ; mais en rentrant à mon hôtel, je trouvai que des affaires, assez insignifiantes en elles-mêmes, mais importantes pour mon caractère de vrai et loyal chevalier, exigeraient ma présence dans un quartier opposé et plus ignoble. J'avais été enjoint par ma sœur, et par une personne dont les ordres étaient peut-être encore plus impératifs, de conserver et de rapporter à la maison une grande quantité des perles romaines les plus estimées ; et trouvant que le précieux paquet n'avait pas, comme promis, fait son apparition… je résolus d'être mon propre messager, et de me consoler d'autres privations par un coup d'œil sur cette fabrication, particulière à Rome; le poisson, ressemblant un peu à la sardine, dont le produit donne son activité, étant limité à la côte voisine.

Je n'étais pas fâché d'être conduit une fois de plus dans un quartier de la ville que j'avais rarement foulé ; à travers des rues spacieuses, et principalement formées des palais déserts auxquels il a été fait allusion, attenants, voire même à l'intérieur de certains des plus délabrés desquels, une population de la description la plus misérable soutient l'existence, Dieu seul sait comment ! Dans l'un de ces grands bâtiments abandonnés se trouvait la manufacture que je cherchais ; et le nombre de personnes que je trouvai employées dans ses appartements délabrés éclairait quelque peu le mystère que je venais de chercher à sonder. Il s'agissait, bien sûr, principalement de femmes, mais différant autant par la personne et les mœurs que la nature de leurs occupations était puissamment contrastée. Dans une sorte de vestibule extérieur, quelques grossières Amazones de Trasteverine, les mêmes originaux dont Pinelli a dû tirer ses esquisses effroyablement précises d'un combat de femmes dans ce Rione privilégié, étaient employées de manière caractéristique et sympathique dans l'extraction des tas de poissons à moitié en décomposition. la matière qui communique à la perle artificielle son éclat vraiment naturel. Ici, encore, était assis un groupe de femmes d'apparence ordinaire, mêlées à des hommes maigres et émaciés, occupés à former la grossière perle d'albâtre, qui, coupée alors que cette substance est encore molle, est, lorsqu'elle est correctement arrondie, recouverte de la fluide brillant avant mentionné. Cette perle, de loin supérieure en nature et en durabilité au composé de cire et de verre dont les parisiens les plus volatils se servent pour tromper l'œil, a pourtant, surtout lorsqu'elle est portée en quantité quelconque, l'inconvénient d'un poids aussi écrasant... Elles sont enfin polies et débarrassées des impuretés adhérentes par les mains des femmes artisanes.

L' Engineer and Mechanic's Encyclopaedia (Vol 2) de Luke Hebert , publié à Londres en 1849, ajoute ceci :

« Les perles romaines sont formées d'un albâtre très pur, dont il existe des carrières considérables près de Pise, en Toscane. Le procédé est le suivant : – l'albâtre est d'abord scié en tranches, l'épaisseur des perles requise ; les perles sont ensuite formées avec un instrument qui perce un petit trou au centre, en même temps que la forme recherchée est obtenue. La prochaine chose dans le processus est leur immersion dans de la cire bouillante, pour leur donner une riche teinte jaune, et ensuite pour les recouvrir plusieurs fois avec la substance argentée obtenue à partir des écailles de l'ablette. La beauté singulière de cet ornement, qui ressemble parfaitement à la vraie perle, les motifs variés dans lesquels ils sont disposés, et leur extrême bon marché, en font un objet très recherché ; tandis que leur solidité est telle, qu'ils peuvent être jetés à terre avec violence sans recevoir la moindre blessure; étant ainsi rendues de loin supérieures à celles de fabrication française, qui sont à la fois plus fragiles et considérablement moins imitatives.

Les perles françaises auxquelles il est fait référence de manière assez arrogante dans les deux citations ci-dessus sont celles fabriquées selon la méthode attribuée à un fabricant de chapelets à Paris, du nom de M. Jacquin . Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Jacquin a breveté une méthode de fabrication de fausses perles à partir de sphères creuses en verre soufflé recouvertes à l'intérieur d'écailles de poisson moulues, appliquées sous une forme liquide qui a reçu le nom poétique d'essence d'orient . Les boules creuses étaient ensuite remplies de cire pour leur donner un poids similaire à une perle naturelle. La légende raconte que Jacquin aurait remarqué que l'eau contenant des écailles de l'ablette, ou l'ablette, produisait des reflets qui ressemblaient à ceux produits par la nacre sur une perle naturelle.

L'ablette, ou ablette, est un petit poisson de 5 à 10 cm de long.

Il réussit à extraire la protéine qui créait cet effet (la guanine ) et l'utilisa comme essence d'imitation de la nacre. L' Encyclopédie de Diderot, publiée en France en 27 volumes entre 1751 et 1772, comporte deux planches d'illustrations démontrant la production de 'Perles Fausses' utilisant cette essence pour créer des perles.

La planche II ci-dessus montre la production des sphères de verre, soufflées à partir d'une longueur de verre tubulaire (le verre utilisé est du girasole , un type de verre produit à Murano et en apparence censé imiter l'opale, avec une coloration blanc laiteux). Les dames à gauche de l'illustration sont, Fig. 2 , en train d'utiliser une lampe de table et de souffler pour créer les sphères à partir du tube de verre. La deuxième dame, Fig. 3 , utilise une lampe de table pour faire fondre et lisser les ouvertures des sphères de verre là où elles ont été découpées dans le tube. Les autres personnages dans la pièce produisent les tubes de verre avec lesquels les dames travaillent. Les tables présentées sous la scène intérieure ont quatre lampes ou brûleurs montés sur table, avec une pédale ou un soufflet en dessous pour aider vraisemblablement à tirer la flamme.

La planche III ci-dessus, illustre les prochaines étapes de la fabrication des « fausses perles ». La dame assise à la table au centre de l'image est en train d'écailler du poisson afin que les écailles puissent être dissoutes pour produire une liqueur nacrée. La liqueur doit vraisemblablement reposer dans la casserole à droite de cette dame, bien que selon une source du 19e siècle citée dans Glass in Jewelry de Sibylle Jargstorf , "il a fallu environ 20 000 poissons pour produire seulement 3,5 kilogrammes d'écailles". Cette quantité était réduite à 0,5 litre de liquide concentré, qu'il fallait ensuite diluer pour garnir les billes' , ce travailleur solitaire est donc tout simplement représentatif du travail à accomplir !

Fig.2 et Fig. 3 ont pour tâche de souffler la liqueur d'écailles de poisson à l'intérieur des sphères de verre produites par leurs collègues dans la planche II . Les perles sont placées dans un panier et agitées par le berceau qui repose sur la table entre elles (la même table est à nouveau représentée sous la scène intérieure, et il est clair de voir que le berceau peut être basculé à l'aide d'une pédale Cette agitation garantit que tout l'intérieur de la perle de verre est recouvert du liquide nacré.. Suspendus aux fenêtres derrière la figure 3 sont des tamis remplis de perles qui sèchent dans l'air qui pénètre dans la pièce.

Ensuite, les perles sont passées aux dames Fig. 5 et Fig. 6 qui ont pour tâche de remplir l'intérieur des perles avec de la cire molle et de finir les perles. La figure 5 plonge la perle dans de la cire tenue dans le bol devant elle, mais elle pourrait également être soufflée à l'aide d'un tube et de la bouche. La figure 6 insère ensuite un morceau de carton roulé qui perce un trou dans la cire et forme le noyau central de la perle. Les instructions détaillées pour créer ces cœurs de carte sont données sous l'illustration principale. La figure 6 utilise ensuite un couteau pour couper la carte lorsqu'elle dépasse du cordon, comme on peut le voir ci-dessous.

Sur la photo ci-dessus, il est possible de voir la forme du col du tube tel qu'il est encore présent de part et d'autre des perles. (Source : La base de données de perles )

Un guide intitulé A History of British Fishes , par William Yarrell , publié en 1836, donne quelques détails supplémentaires sur l'extraction de l'éclat nacré des écailles du poisson.

"Sur la surface interne des écailles de Roach, Dace, Bleak, Whitebait et autres poissons, se trouve un pigment argenté, qui donne le lustre que possèdent ces écailles. On a profité de la matière colorante ainsi procurée pour imiter artificiellement la perle d'Orient. Lorsque cette pratique était la plus à la mode, les ornements fabriqués portaient le nom de perle brevetée, et l'usage était universel dans le commerce des perles pour les colliers, les gouttes d'oreille, etc. A l'heure actuelle, il semble se limiter à des ornements attachés à des peignes, ou à de petites perles arrangées avec des fleurs pour les coiffes. La demande était autrefois si grande à des époques particulières, que le prix d'un quart de mesure d'écailles de poisson a varié d'une guinée à cinq. Les pêcheurs de la Tamise ne se donnaient d'autre peine que d'enlever les écailles latérales, de jeter à nouveau le poisson dans la rivière ; et c'était la coutume pour les colporteurs avant de vendre régulièrement du poisson blanc, comme on les appelait, de fournir les écailles aux fabricants de perles. La méthode d'obtention et d'utilisation de la matière colorante était d'enlever d'abord la boue et la saleté des écailles par un jet d'eau ; puis en les faisant tremper pendant un certain temps, le pigment s'est retrouvé au fond du vase. Une fois ainsi produits, de petits tubes de verre ont été trempés et le pigment injecté dans de fines perles de verre creuses soufflées de différentes formes et tailles. Ceux-ci étaient ensuite étalés sur des tamis et séchés dans un courant d'air. Si plus de poids et de fermeté étaient nécessaires, une nouvelle injection de cire était nécessaire. De ce pigment, celui obtenu à partir des écailles de Roach et Dace était le moins précieux ; celui du Bleak était beaucoup plus demandé ; mais le Whitebait a offert l'argent le plus délicat et le plus beau, et a obtenu le prix le plus élevé, en partie à cause des règlements prohibitifs affectant la capture de ce petit poisson, de la difficulté de transmission et de la décomposition rapide. Cet art de former des perles artificielles aurait été pratiqué pour la première fois par les Français. Le docteur Lister, dans son voyage à Paris, dit que, lorsqu'il était dans cette ville, un fabricant utilisait en un hiver trente paniers de Bleak. Notre terme Bleak, ou Blick, selon Merrett, qui fait référence à la blancheur du poisson, est dérivé d'un mot du Nord, qui signifie blanchir ou blanchir.

La production en série de fausses perles utilisant la science et la fabrication décrites ci-dessus s'est produite au XIXe siècle, et d'autres pays et centres de fabrication de verre ont également produit leurs variations sur les perles romaines ou parisiennes . Les fabricants de perles de verre allemands et bohémiens utilisaient leur propre version du verre girasole blanc opaque pour produire des perles rondes creuses qu'ils recouvraient ensuite à l'extérieur d'une finition appropriée ou soufflaient de l'argent pour aligner l'intérieur du verre. La production des perles de verre doublées intérieures s'est poursuivie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

Le relais de la production de perles de verre passa à la fin du XIXe siècle à l'île espagnole de Majorque (ou Majorque), lorsque l'Allemand d'origine Eduard Heusch (1865 à 1937) fonda la société Societé des perles de Indes E. Heusch. & Cie . En 1890, il avait obtenu le premier brevet validé pour la production de perles, et il avait la vision de créer une perle de verre synthétique impossible à différencier d'une perle naturelle. En 1902, il installe une usine sur l'île de Majorque, célèbre pour sa tradition de soufflage de verre. À partir de 1906, les verriers français ont amené des machines de fabrication française sur l'île pour mécaniser certains aspects du processus, et un groupe d'usines de perles de verre a été créé sous le nom de SA Fabrica . D'autres usines et producteurs ont déménagé sur l'île lorsque les conflits de la Première Guerre mondiale ont forcé les fabricants de Paris à Barcelone. Au début des années 1920, un système de fabrication a été perfectionné qui utilisait un noyau d' opale - un noyau parfaitement circulaire de cristal de verre opalescent. En 1943, la société fondée par Heusch était connue sous le nom de Majorica et était le premier producteur mondial de perles, fabriquant plus de 2,5 millions de perles. Le commerce s'est poursuivi pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui signifiait qu'à cette époque, l'Espagne était pratiquement la seule source de perles de verre au monde. Pendant la guerre, la société a exporté plus d'un million de colliers de perles vers l'Amérique. En 1952, une autre percée a eu lieu dans la quête de l'entreprise pour créer une "véritable" imitation de perle, lorsqu'après avoir testé de nombreux produits de coquillages et marins, une formule a été produite qui pouvait être superposée plusieurs fois sur la perle de verre, reproduisant l'accumulation de nacre sur un naturel perle, et produisant l'aspect visuel et tactile d'une vraie perle. La formule et les détails de la technique utilisée pour fabriquer les perles Majorica restent un secret commercial.

Cette image de l'usine Majorica , datant de 1975, montre quelque chose de la méthode de production où des perles montées individuellement sur des broches sont plongées dans des bains du revêtement nacré liquide secret. (Source : Majorique)

Majorica continue de créer des perles de haute qualité pour le marché des bijoux fantaisie de luxe avec plus de 450 modèles. D'autres secteurs du marché sont aujourd'hui desservis principalement par des fabricants tchèques et chinois de fausses perles, généralement des perles de verre ou des perles acryliques , produisant souvent des couleurs introuvables dans la nature mais créées avec un œil pour la mode, ces perles conservent la finition nacrée que beaucoup d'entre nous apprécient et souhaitent utiliser dans nos créations de bijoux pour signifier un sens de l'histoire et la beauté de la nature, sans l'étiquette de prix. Un autre secteur de ce marché est celui des perles d'eau douce naturelles ou colorées, qui ont été cultivées ou cultivées, la perliculture se déroulant désormais presque exclusivement en Chine.

Sign up today to stay in the loop about the hottest deals, coolest new products, and exclusive sales.

Merci de vous être abonné !

Cet email a été enregistré !

Last updated: September 11, 2025

Summary of i-Bead Inc.'s Terms of Service:

Product Descriptions: i-Bead Inc. strives for accurate product information, but errors may occur. Product availability and specifications, like size, are subject to change.

Product Images: Images are for representation purposes; actual products may vary in appearance due to display settings or manufacturing differences.

Copyright & Intellectual Property: All content on the Website is owned by i-Bead Inc. or its licensors. Users are granted a limited, non-commercial license to view and print content for personal use but cannot reproduce or distribute it without permission.

Trademarks: The i-Bead name and logo are trademarks of i-Bead Inc. Unauthorized use of trademarks is prohibited.

Use of the Website: Users must comply with laws and the Terms. Account creation may be required for certain services. Users are responsible for account security and cannot engage in harmful behavior or unauthorized access.

Pricing & Availability: Prices are listed in Canadian Dollars (CAD) and are subject to change. Additional charges for taxes, shipping, and duties may apply. Out-of-stock products may be removed or delayed.

Limitation of Liability: i-Bead Inc. is not liable for any indirect damages, and the website is provided "as is" without warranties.

Privacy & Data Protection: The use of personal data is governed by the company’s Privacy Policy, which users should review.

Indemnification: Users agree to defend and hold i-Bead Inc. harmless from any legal issues arising from their use of the site or violation of the Terms.

Modifications: i-Bead Inc. can update these Terms at any time. Changes will be effective upon posting.

Governing Law: The Terms are governed by the laws of Ontario, Canada, and any disputes will be resolved in Ontario courts.

Contact Information: For questions, users can contact i-Bead Inc. at their address or via email or phone.

Summary of i-Bead Inc.'s Refund Policy:

In-Store Purchases: Items can be returned within 30 days with the original receipt for an exchange, store credit, or refund. Must be unopened and in original condition.

Online Purchases: Returns allowed within 30 days of receiving your order. Prior authorization required. Items must be unopened and in original condition.

Non-Returnable Items: Sale items, opened packages, broken strands, cut items (e.g., leather, cord), books, and special orders cannot be returned.

Restocking Fee: Returns after 30 days incur a 20% restocking fee. Clearance/discontinued items cannot be returned after 30 days.

Damaged/Defective Items: Contact customer service within 48 hours. Return shipping will be covered, and you can request a refund or replacement.

Return Instructions: Include the reason for the return, order details, and use a traceable shipping carrier. Returns must be prepaid, and customs fees are not covered.

Refund Process: Refunds will be issued after inspection, minus shipping costs, and may take 1-2 weeks to process.

For returns, the items must be in their original, unopened condition.

Summary of i-Bead Inc.'s Shipping Policy:

Shipping Methods: i-Bead uses Purolator, UPS, Canpar, and FedEx for Ground and Express shipping.

Shipping Times: Orders placed by 12:00 PM EST ship the same day; orders placed after that time ship the next business day. V.I.Bead Members get same-day shipping regardless of order volume.

Shipping Locations: We ship within Canada and to select international destinations (excluding the United States). P.O. Boxes are not eligible.

Shipping Discounts:

Tracking & Insurance: All orders include tracking. Insurance is included for orders under $100; additional coverage is available for $3 per $100.

Damage or Loss: Contact customer service within 48 hours if your order is damaged or lost during transit. Claims will be processed with the courier.

Theft: i-Bead is not responsible for theft once a package is marked as delivered. Signature confirmation is available for added security.

Delays: Delivery may be delayed due to factors like weather, rural locations, or peak seasons.

Summary of i-Bead Inc.'s Sales Tax Policy:

Canadian Residents: Sales tax is applied based on the province:

First Nations: Eligible customers may receive tax relief with the Indian Status Tax Exemption Card.

U.S. & International Orders: U.S.: Not applicable—shipping is paused. International (non-U.S.): No Canadian sales tax or VAT is charged by i-Bead; destination duties/taxes may apply.

In short, Canadian customers are taxed based on their province; U.S. orders are not available; international customers may incur destination duties/taxes.

Summary of i-Bead Inc.'s Native Status Card Policy:

Tax Exemption Eligibility: Status Card holders can qualify for GST/HST relief if:

Ontario Residents: Eligible for an 8% HST rebate on orders shipped within Ontario.

How to Apply:

Important: Misrepresentation of eligibility can result in penalties from the CRA.

In short, eligible Status Card holders can receive tax relief by following the proper procedure and submitting required documentation.

Summary of i-Bead Inc.'s Privacy Policy:

i-Bead Inc.'s Privacy Policy outlines how they collect, use, and disclose personal information. They gather data directly from users (e.g., contact details, order info, payment info) and through tracking technologies (e.g., cookies). This data is used for order processing, marketing, security, and customer support. The company may share data with third-party vendors and partners for service fulfillment, marketing, and legal compliance. Users can access, correct, or delete their data, and opt-out of marketing communications. The policy also covers data security, retention, and international transfers.

By completing the checkout process, you (the customer) acknowledge that you have read, understood, and agreed to the Terms and Conditions outlined by i-Bead Inc. Furthermore, you agree that i-Bead Inc. shall not be held liable for any delays in shipping caused by factors beyond its control, including, but not limited to, disruptions due to COVID-19, adverse weather conditions, holiday seasons, natural disasters (Acts of God), strikes, or lock-outs or any other unforeseeable events. In addition, in the event that a parcel is damaged or lost during transit, and you have not obtained additional insurance coverage, you expressly agree that i-Bead Inc. shall not be held responsible or accountable for any resultant loss, damage, or delay.

Wahnapitae, ON P0M 3C0

Phone: 705-694-0065

Fax: 705-694-1594

Toll Free: 1-877-224-2323

Email: info@ibeadcanada.com

Mon-Sat: 10am - 6pm

Sun: 11am-5pm

Mon-Sat: 10am - 6pm

Sun: 11pm-5pm